一家人的三次出发 | 薛亦然

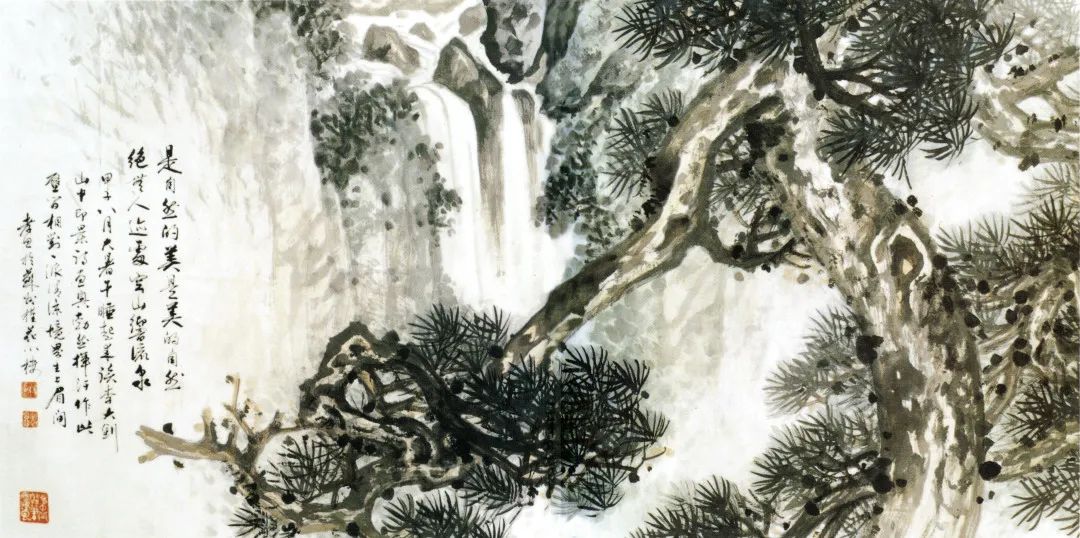

谢孝思画作

谢孝思:奔走在古城与园林的水墨圣手

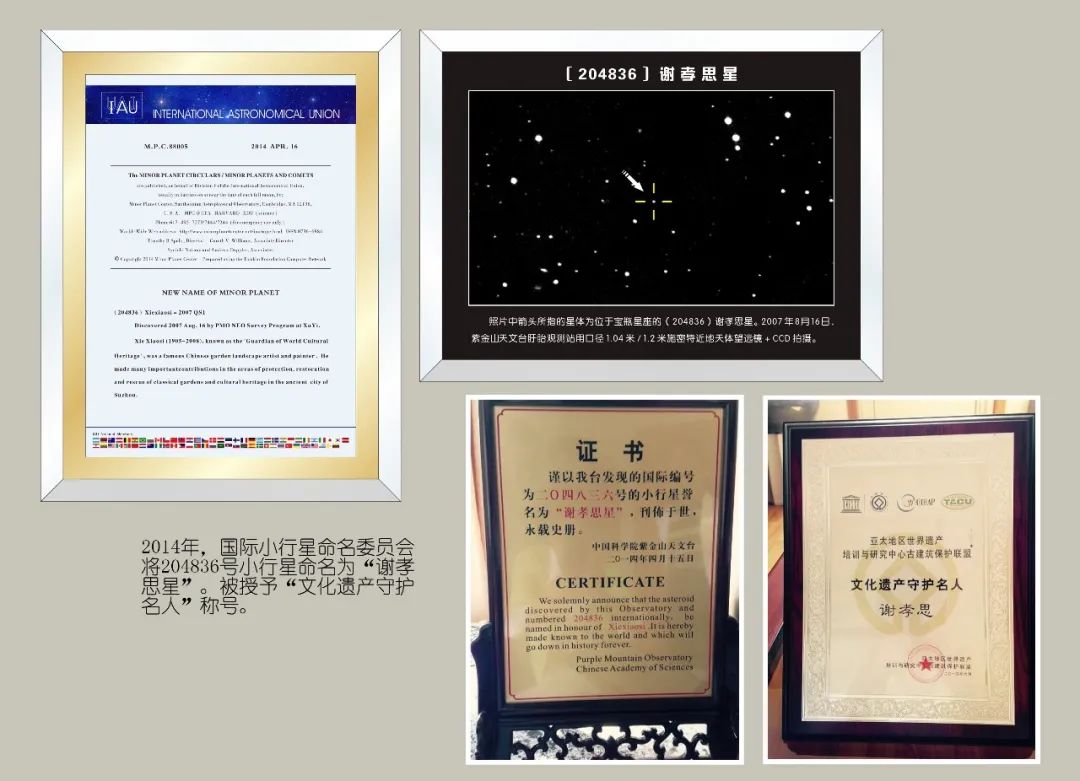

苏州城上空有一颗星,叫“谢孝思星”,是国际小行星组织命名的。不借助天文望远镜是看不到这颗星的,但人们相信,那一束遥远而温馨的星光,一直注视着这座古城。

老苏州人都知道谢孝思,他是这座古城的一个传奇。

谢孝思星命名

谢老有一个最为苏州人津津乐道的场景:20 世纪 50 年代整修留园时,一天,他在路上看到几辆小车拖着满车的隔扇,趋前细看,竟然 是十扇上好的红木隔扇,更有一组四幅银杏木屏风,正反面分别镌刻着孙过庭《书谱》和王羲之《兰亭集序》全文。一问,原来他们要拖到一个作坊解板做算盘,于是一场艰难的说服工作开始了,这位“路人”的苦口婆心加文教局长的晓以大义,终于让这个小小的车队改变方向, 径直驶进留园,驶上了“以旧修旧”恢复园林原貌的成功之路。

是的,谢老在保护和修复苏州园林方面做出了别人难以替代的巨大贡献。当年,他受市领导委托,几乎是以一己之力,精心筹划,事必躬亲,从南京工学院和上海同济大学请来刘敦桢和陈从周两位专家做顾问,邀请动员吕凤子、周瘦鹃、范烟桥、陈涓隐、蒋吟秋、汪星伯等文化名流共商整修园林大计,访求能工巧匠,和老工人们一起在工地上流汗劳作,从成功修复留园开始,拙政园、狮子林、云岩寺塔、双塔、寒山寺、玄妙观、唐寅墓、五人墓园……修旧如旧,成就了修复古典园林史上的奇迹。这座古城应该为此庆幸,没有谢孝思,美丽的苏州真的不知道是另外一种什么样子。

凭此,世人即足以用《一个人与一座城市》为题,在江南文化史册上为谢孝思大书一笔。然而这仅是谢孝思的一个侧面而已,他的名字还和古城保护、文物抢救,以及书画、教育、评弹、刺绣、工艺、道教音乐等等“最苏州”的文化元素连在一起,他是民进苏州市主委,市人大常委会、市政协领导,市文联名誉主席,还是教育家、社会活动家、画家、书法家、诗人。

整修前的留园“清风池馆“

在我看来,画家是谢老最本原的身份。在这位百岁老人的漫长生涯中,谢老最初是以画家入世,并以此作为人生目标的。他在南京中央大学艺术教育系得到著名画家吕凤子、汪采白、徐悲鸿等名师赏识和亲授,后执教于重庆正则艺专和国立社会教育学院艺术教育系,这都是最适宜一位画家发展成长的职业安排,一条成功之路在他面前毫无阻拦地铺开。可是当他来到百废待举的苏州,看到亟待保护的古城墙、看到一座座破败不堪的古典园林,他再也坐不住了,太多的事情等着他去做,强烈的责任感驱使他东奔西走,到处呼吁,为修复古城的传统文化环境使出全身力气,一发而不可收。然而,古城文化千头万绪,怎么做得完呢?

尽管纷繁的社会事务耗去了许多光阴,谢老的画笔也没有完全放下,他笔下的青松峥嵘挺立,傲视沧桑,尽显正直而坚强的人格力量;他笔下的红梅天真绚烂,意趣盎然,倾吐赤诚而纯净的诗人情怀。谢老的青松红梅是苏州人最熟悉的艺术形象,谢老仍然是江南书画界的一位标志性人物。

然而,有谁知道谢老心里的遗憾?他的公子谢友苏告诉我,其实时任江苏省美协副主席的父亲最强的是工笔花鸟画,早年的一批画作已然十分精彩,作品《盆菊》曾获江苏省工笔画展一等奖。友苏记得,有一幅秋天大雁的长卷笔墨高雅,意境深远,特别是那在花鸟画中少见的厚重,令人过目难忘。可惜没有足够的精力让父亲潜心创作出一批真正属于自己的传世力作。

在我看来,谢老若九泉有知,肯定还有一个遗憾:没能看到友苏在美术界获得世人皆知的巨大成功。我相信,儿子的成功,对老人的绘画遗憾是一个完美的补偿。

整修后的留园“清风池馆“

谢友苏:穿行于小巷与晚风的摇铎绘者

我说友苏的作品世人皆知,这绝不是故作惊人之语。除非你屏蔽互联网,否则一定会与他的画作不期然相遇。他那些略带夸张的市井人物工笔画,灵动诙谐,情趣洋溢,一个个似曾相识的生活场景跃然画幅上,可谓大俗大雅,引人会心一笑之余,让人领略人生的深沉底蕴。网上无数描摹姑苏风俗民情的文章,总要配上几幅友苏的作品,似乎不这样就显得不够味、不“正宗”。友苏的作品确实为那些文章增色不少,为互联网贡献多多。说到版权保护,他只能苦笑,网上盗图太方便了。但这何尝不是一种自发的全民投票?

我和友苏同事多年,他说话不多,不喜欢复杂的社会交际,是个追求单纯的人。这一点,和文联这种必须和各色人等打交道的单位并不相谐,但和我倒是颇为相契。

印象最深的是这样一个细节,开会时我俩经常坐在一起,我往往坐在他的右边。那时文联没钱,想做点事情很难,成本最低的事就是 单位里自己开会,开那种冗长的务虚会。那种会是很磨人的。端一杯茶,面前摊开笔记本,偶尔有人伸手在本子上写上几笔,似乎是昏昏欲睡中的一种提神。有一次我看到友苏在本子上写了好久,无意一瞥,密密麻麻一大片,伸头仔细看,哦,他在默写辛弃疾的词:我看青山多妩媚,料青山看我亦如是,情与貌,略相似。友苏发现我在看他,回头相视一笑。我拿过他的笔记本翻一翻,哇,一厚本里都是默写的唐诗宋词,那不仅仅是借助古人的力量抗拒无聊的小把戏,他是在守护自己的一方天地啊。

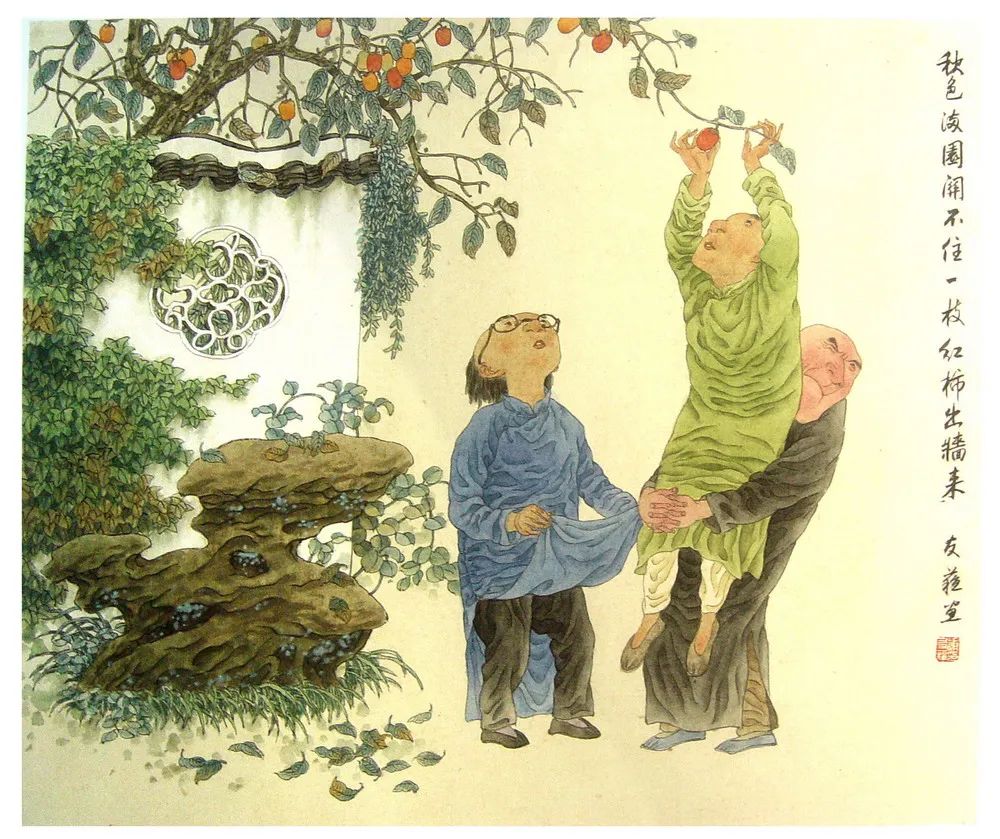

谢友苏画作 秋色满园

忽然有一天,他认真地对我说,准备办退休手续。我吓一跳,还早呢,退什么休啊?他说现在有一条新政策,满三十年工龄可以提前退休,他正好符合条件,决定退休回家。

我很意外。从没听说有人想提前退休,退休的同事也都是留在单位里好多年才真地离开岗位回家,领导也希望这样,毕竟老同志都是艺术行家,用起来顺手。

记得当时我对他说,你是对的,可以把时间和精力都用在自己的创作上。

我一直记得这次简短的对话。他懂得自己。

几年后,我一边细细翻阅他新出的《市井人物》,欣赏一幅幅来自社会生活底层的风俗画,便油然想起《诗经》时代那些摇着木铎在阡陌间辛勤采风的人,那些记录编撰出“风雅颂”传布于今的行者,我觉得友苏也是那样的,不同的是他用画笔把他体悟到的精彩之处,以自己独到的生动诙谐又富有诗意的笔触,把生命中的温馨感人描绘下来,传达给人们一抹暖意。于是我一边想起当年对话,一边自言自语:他是对的。

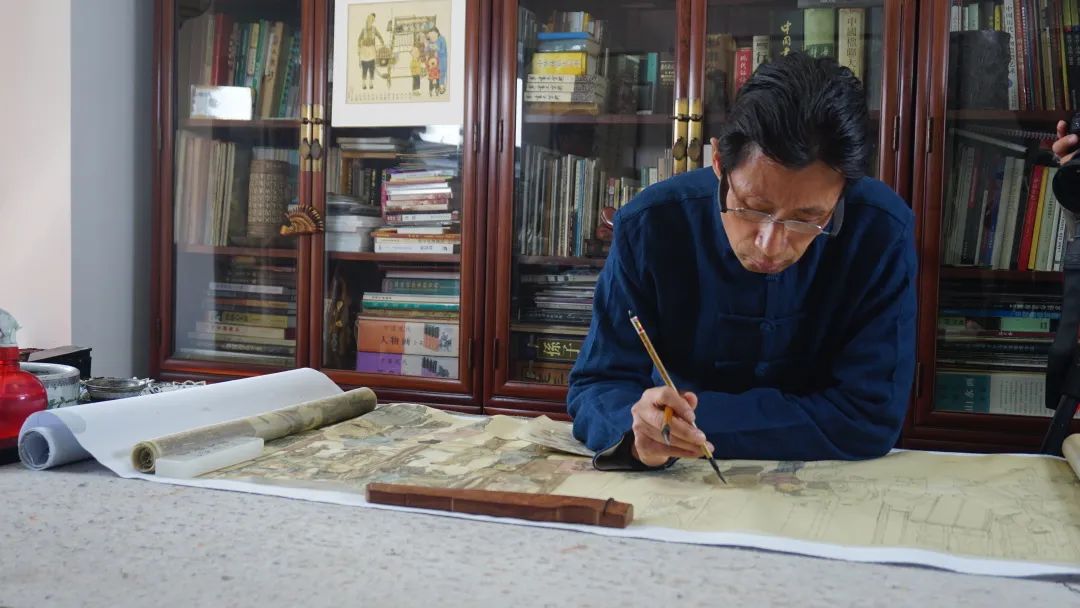

又过了若干年,我和几位朋友一起去美术馆看友苏的新画展《平江岁月图》,这是友苏六年多创作的呕心沥血之作。长达四十五米的画卷中,从平江路横贯古城,一直到阊门,从民国时期一直到现在,时空巧妙交织,近千不同时代的人物在画面上融为一体,气势磅礴而又精细入微,令人叹为观止。在展厅来回逡巡中,我又想起那次对话,他是对的。

谢友苏创作“平江岁月图”长卷

其实同事的那五六年里我俩交往并不很深,但我知道他一直在画着。忽然有一天他在网上传给我几十幅画作,说要出一本画册,要我写序。我有点惶惑,觉得以他的背景,完全可以请著名的大家写呀。他淡淡地说,还是让熟悉的朋友写好。

那是友苏的第一本画册,其中贵州苗寨组画莽莽苍苍,浑厚浓重,令我印象深刻。还有一幅描绘公园人物群像的《百乐图》也让我赞叹不已,觉得他就是善于捕捉人物动态的高手。

现在我才知道,他退休前已经开始尝试画工笔市井人物系列了,头脑里想法很多,笔下各种人物跃跃欲试,或许那时他意识到自己正处于突破瓶颈的紧要时刻,对他来说,退休是毅然决然的事。

现在我知道了,为了这一刻,他已经准备了几十年——

在甫桥西街幼儿园的时候他就开始画了:打仗,开炮。书画之家的熏陶无意中播下了一粒兴趣的种子;

读中学时他的绘画才能被美术老师发现,便作为培养苗子额外关照了;

下放太仓农村,拥有充足的时间写生,一幅题为《我是队里的饲养员》创作送到县里,画中是一个抱着一头肥猪的姑娘,良好的绘画感觉让他被抽调到文化馆,专事创作。未几又安排到一家木雕厂,从事美术设计;

回城后分派到大光明电影院画海报,那是一段非常锻炼人的经历:凭着几张电影拍摄的黑白工作照,要画出有视觉冲击力的海报来,并不是很容易的。友苏珍惜这份工作,使出十八般武艺,中国画、木刻版画、装饰画、西画,都得一一尝试,色彩、透视、构图,都得再三斟酌。隔壁开明影剧院的海报很有特色,他便经常在暗中观摩学习,日积月累的进步让他觉得很充实。他曾两获省电影海报展一等奖,这使他信心大增;

当市民进、工会、教育学会在沧浪亭边上的美术馆联合创办一所美术专科业余学校时,他立即报考,然后就是严格而紧张的基本功训练和理论学习。对他启发最大的是周矩敏老师的水墨民国人物《散淡人生》,可以说直接引发了他创作工笔市井人物的念头,他的长期积累和接踵而至的想法,让他终于找到一举喷发的火山口。

这个系列一经问世,美术界叫好,市场叫座,在平江路上的友苏美术馆,复制品和衍生品销售火爆,因为这些画既有较高的艺术品位,又搔到了老百姓的痒处,架不住大家喜闻乐见啊。现在,这个系列已有近百幅作品,蔚为大观。

我钦佩友苏,专司画工笔市井人物,并形成规模、产生巨大影响的画家,在国内仅谢友苏一人。在国际上,也只有美国的画家罗克威尔可以相提并论,他画油画,专门描绘美国的市井人物。现在,友苏的作品已然成为江南的一个崭新的文化品牌,有什么比这更令人兴奋的呢?

.png)